oder: Die Kunst des furchtlosen Lebens

Bilder aus einem Kinderleben: Eine große Dogge liegt quer vor dem Kinderbettchen der kleinen Ruth. Wenn sich einer, der nicht zur Familie gehört, der Kleinen nähert, erhebt sich der Riesenhund und gibt ein dunkles Grollen von sich. Da versucht keiner mehr weiter vorzudringen. Einige Monate später - die Kleine kann gerade laufen - schaufelt sie dem Hund aus ihrem Eimerchen Sand ins Ohr. Sobald das der Dogge lästig wird, steht sie auf und schüttelt den Sand heraus. Dann legt sie sich wieder hin und das Kind schaufelt vergnügt weiter. Einmal, als die kleine Ruth Scharlach hat, bekommt sie als Entschädigung für diese üble Krankheit von ihrem Papa, der Architekt und Baumeister ist, ein kleines Haus in den Garten gestellt. Sie jubelt vor Entzücken, als sie zum ersten Mal hineinschaut und sieht – die Stühlchen, den gekachelten Kamin, die putzigen Vorhänge an den Fensterchen – ein richtiges Kinderhaus, mit einem eigenen Garten drumherum und über der Eingangstür steht in großen Buchstaben der Name der Besitzerin: RUTH

Als Ruth in die Schule kommt und sich aneignet, was Kinder so lernen sollen, wird auch eine Klavierlehrerin bestellt. Sie ist eine weichherzige Dame, die betrübt die mageren Fortschritte der nicht gerade eifrigen Schülerin registriert. Als das Kind wieder einmal nicht geübt hat, sitzen Lehrerin und Schülerin einträchtig am Klavier und weinen. Worüber? Über die Schieflage der Welt, die es zulässt, dass zwei Menschen manchmal nicht dieselbe Begeisterung für Musik aufbringen.

Als Ruth in die Schule kommt und sich aneignet, was Kinder so lernen sollen, wird auch eine Klavierlehrerin bestellt. Sie ist eine weichherzige Dame, die betrübt die mageren Fortschritte der nicht gerade eifrigen Schülerin registriert. Als das Kind wieder einmal nicht geübt hat, sitzen Lehrerin und Schülerin einträchtig am Klavier und weinen. Worüber? Über die Schieflage der Welt, die es zulässt, dass zwei Menschen manchmal nicht dieselbe Begeisterung für Musik aufbringen.Troppau ist eine kleine Stadt mit Theater, Museum, Gerichtsgebäude – eine Provinzhauptstadt im damaligen k.u.k.-Reich, dem heutigen Tschechien. Hier ist Ruth geboren, hier hat sie ihre Kinderzeit verlebt. Sie war der erste Nachwuchs der Familie – die Mutter viel jünger als der Vater – Schwesterchen Uschi kam erst sieben Jahre später. Der Vater beschäftigte in seinem Bauunternehmen neben deutschen auch viele tschechische Arbeiter, die um Troppau herum lebten – denn Troppau selbst war eine deutsche Enklave. In den nationalistisch aufgeheizten Jahren dann, in denen die Nazi-Deutschen alles, was ihnen passte, „heim ins Reich“ holten, war plötzlich auch der Sudetengau und damit Troppau deutsches Reichsgebiet, mit einem sogenannten „Reichsstatthalter“. Da traten erstmalig Spannungen zwischen der deutschen und der tschechischen Bevölkerung auf, die bis dahin friedlich zusammengelebt hatten. Ruth ging zur Hitlerjugend und trieb dort begeistert Sport, nicht anders als zuvor, als sie noch wie die meisten deutschen Schüler im Turnverein organisiert war. Da man in der Hitlerschen Jungschar ihren starken Willen und ihr Organisationstalent erkannte, wurde sie umgehend zur Jungmädelführerin ernannt. Die ganze Unternehmung war für sie und ihre Altersgenossen eine Art Abenteuerspielplatz und nichts Politisches, was man auch daran sehen kann, dass in Ruths Gruppe neben den deutschen Mitgliedern viele tschechische Mädchen als Gäste an allen Veranstaltungen teilnahmen. Der ernsthafte Teil ihrer neuen Tätigkeit bestand allerdings im Sockenstricken für die Soldaten an der Front – der Krieg hatte begonnen. Außerdem mussten die Kinder und Jugendlichen den deutschen Bauern bei der Ernte helfen. Die Jungmädelführerin Ruth Kern befiehlt, dass auch den tschechischen Bauern geholfen wird. Solch freie Entscheidungen gab es damals noch. Und es geschah, wie es die14jährige angeordnet hatte – die Tschechischen Bauern bekamen unvermutet ebenfalls Erntehilfe. Als die Lage bedrohlicher wird und die Front näher rückt, wird Troppau evakuiert und die Familie muss die Stadt verlassen. Ruth fällt der Abschied schwer. Sie hat das Gefühl, dass er wohl endgültig sein würde. So nimmt sie ihren geliebten kleinen Stoffbären mit. Der überlebt bis heute. Der große Rest ihres Gepäcks ist rein praktischer Natur, dafür sorgt die Mutter. „Das Auto war voll bis obenhin“, erzählt Ruth Kern, „und ausgerechnet in einem Ort mit dem schönen Namen FREIHEIT haben wir unsere Freiheit verloren.“

Von da an war die Welt ihrer Kindheit auf den Kopf gestellt. Denn es wurde deutlich, was sich schleichend angebahnt hatte: die Tschechen sahen in allen Deutschen den Feind. Kein Wunder, denn sie waren unter dem Hitlerregime schikaniert und teilweise verfolgt worden. Und dieser Nationalhass traf nun auch die langjährigen deutschen Nachbarn. Sie wurden verhaftet und ins Lager gebracht. Die Verhältnisse, die Familie Kern im Lager antraf, waren katastrophal: Es gab wenig zu essen, keine Medikamente, die Todesrate war hoch. Diese Hilflosigkeit, vor allem, dass man für die Kranken nichts tun konnte, brachte die Halbwüchsige zu dem Entschluss, von dem sie nie mehr abrücken sollte: Sie wollte Ärztin werden. Nach wochenlangem, unsicherem Lagerleben – wie würde es weitergehen? – kam die Ausweisung. Nun hatten sie ihre Heimat endgültig verloren Auf einer endlosen Eisenbahnfahrt – kreuz und quer durch das Land – ging es in das von den Russen besetzte Gebiet: Man hatte die Kerns mit vielen anderen deutschen Gefangenen in einen niedrigen Viehwagen verfrachtet, in dem man nur gebückt sitzen konnte. Wer den Kopf hob, wurde zur Zielscheibe von Scharfschützen. In Dresden gelang es der Familie, den Zug zu verlassen, denn Vater Kern hatte dort einen Bruder. Schon am Rande der Stadt hatte sich ihnen ein erschütternder Anblick geboten: Die große Zerstörung durch die Bomben der Engländer war vollbracht. Haushohe Berge von Schutt links und rechts der Bahnlinie. Nicht ein einziges Gebäude stand noch. Ein Meer von Trümmern und dazwischen herumirrende Menschen.

Onkel Fritz war nicht übermäßig entzückt von ihrer Ankunft. Und da er ihnen in der Tat nicht auf Dauer helfen konnte, schenkte er ihnen einen Leiterwagen. Die Kerns machten sich also wieder auf den Weg, diesmal zu Fuß, denn das Auto hatten bereits die Tschechen beschlagnahmt. Nur langsam kam der kleine Familientreck voran. Den Leiterwagen zogen Ruth und ihre etwas ältere Kusine, die sie in den Wirren der Flucht auf der Straße getroffen und mitgenommen hatten. Hinten ging der Vater, dessen Aufgabe war es, den Wagen mit einem Hackelstecken zu bremsen, wenn es bergab ging. Im Wägelchen, auf den wenigen geretteten Sachen, saßen die Großmutter und Ruths kleine Schwester Uschi. Diesmal flohen sie vor den Russen, denn sie wollten nach Westen, in die amerikanische Zone.

Es ist Nacht und die Flüchtlinge, die mit den Kerns an der von den Russen bewachten Grenze zufällig zusammengetroffen waren, es dürfte eine Gruppe von etwa 100 Menschen gewesen sein – Alte, Verwundete, Frauen und Kinder – berieten gemeinschaftlich. Sie hatten gehört, dass die russischen Soldaten in dieser Nacht feiern wollten, und da bei solchen Festen gewöhnlich etwas mehr Alkohol getrunken wurde, beschlossen die Flüchtlinge, gegen Morgen, sobald das Licht langsam heraufdämmern würde, die Grenze zum Niemandsland vor der amerikanischen Zone zu überschreiten. Kinder wurden streng zum Stillhalten verpflichtet, Krücken umwickelt, Räder geschmiert. So marschierten sie los. Ein fast lautloser Zug, im tiefen Schatten der Bäume, als das Licht langsam am Horizont heraufkam. Alles war still, bisher war es gut gegangen, da aber – es bewegte sich etwas im Baum, und die russischen Soldaten fielen ihnen wie reife Äpfel vor die Füße. Sie waren nicht sinnlos betrunken – wie das Gerücht es vorausgesagt hatte. Sie hatten die Flüchtigen entdeckt und angehalten. Was nun? Die Flüchtlinge erstarrten in Angst. Die russischen Soldaten ihrerseits waren verlegen, denn die Flüchtenden hatten es bereits geschafft, zwei Sperren unbemerkt zu passieren. Was also? Schließlich führte man sie in Gruppen ab – zuerst die Männer, dann die Frauen, dann die Kinder. Neu aufflammende Angst. Aber im Wäldchen dahinter ließ man sie laufen. Am kleinen See, ganz in der Nähe, trafen sich alle wieder – sie hatten es geschafft. Wieder einmal. Man wusch sich und seine Kleider im See, trank das Wasser und bereitete eine bescheidene Mahlzeit zu, falls überhaupt etwas zum Essen da war.Und wieder brachen die Kerns auf, weiter nach Westen. Sie hatten schon eine ganze Reihe lebensgefährlicher Erlebnisse hinter sich. Die Einzige, die dabei wohl nie Angst gehabt hatte, war die 15 jährige Ruth. Sie war in einem Alter und in einem geistigen Zustand, wo sie sich allmächtig fühlte. Sie wusste, ihr konnte nichts passieren. Alle Kugeln, die der Feind ihnen nachjagte, konnten sie nicht treffen, kein Unglück war für sie vorbereitet. Sie war unbesiegbar. Und in diesem „Siegeszustand“ brachte sie auch die Familie mitsamt den spärlichen Habseligkeiten schließlich in die amerikanische Zone. Auch war sie immer wieder die Hauptversorgerin des kleinen Familienverbands, denn sie konnte auf Bauernhöfen mithelfen, hatte gelernt zu melken, das Heu einzubringen und den Stall auszumisten. Und so fand sie leicht Arbeit bei den Bauern, die oft keine Lust mehr hatten, den zahlreichen bettelnden Flüchtlingen Milch oder Kartoffeln zu schenken, die die fleißige Helferin und ihre Familie aber zwei bis drei Nächte in ihrer Scheune schlafen ließen.

So gelangten sie – nachdem noch eine Reihe anderer kleiner Wunder geschehen waren – nach Rosenheim in Oberbayern. Der 1000 Kilometer lange Flüchtlingsmarsch war zu Ende. Was alles hatten sie gesehen und miterlebt – Erschießungen, Hunger, Menschen, die man zu Tode prügelte, Kranke, denen nicht mehr zu helfen war, Vergewaltigungen. In der bayerischen Voralpenidylle begannen die Schreckensbilder langsam zu verblassen. Nun waren neue Hürden zu bewältigen. Wo bekommt man Arbeit, wie eine Aufenthaltsgenehmigung? Wo sollten sie wohnen? Schließlich landeten sie auf die Einladung eines Freundes, den Mutter Kern in Troppau als schwerst Verwundeten betreut hatte, in Zweibrücken, in der Pfalz – französische Besatzungszone. Jetzt konnte Ruth wieder an Schule und Beruf denken. Sie wollte ja Ärztin werden. Und zwar schnellstmöglich, denn die Eltern konnten sie nicht mehr unterstützen, es herrschten Mangel und Arbeitslosigkeit. Ruth musste wohl ihrerseits bald der Familie helfen. Als man sie bei der Anmeldung fürs Gymnasium fragte, in welcher Klasse sie vor der Ausweisung gewesen war, sagte sie „In der 7.“ Das war eine gewaltige Lüge, denn Ruth hatte erst die 5. absolviert. Aber sie hielt durch. Sie war jetzt nicht mehr lernfaul, sondern ausgehungert nach Wissen. Durch den Krieg war das „Lernen-dürfen“ allgemein zum Privileg geworden. Außerdem wollte sie doch raschmöglichst ihr Studium beginnen. So lernte sie fleißig und schaffte ein recht ordentliches Abitur. Studienort sollte München sein.

In München wurden Studenten damals verpflichtet, ein halbes Jahr Trümmer zu räumen, bevor sie zum Studium zugelassen wurden. Eine solche Zeitverzögerung aber konnte die junge Frau nicht hinnehmen. Da studierte sie zunächst in Mainz, und nebenbei absolvierte sie viele verschiedene Jobs, um sich über Wasser zu halten: Sie war Kellnerin, Putzfrau, hat Kinder gehütet, Reben veredelt, im Haushalt geholfen, für eine Schuhfirma Leisten vermessen, auf Weinfesten mitgeholfen, usw.

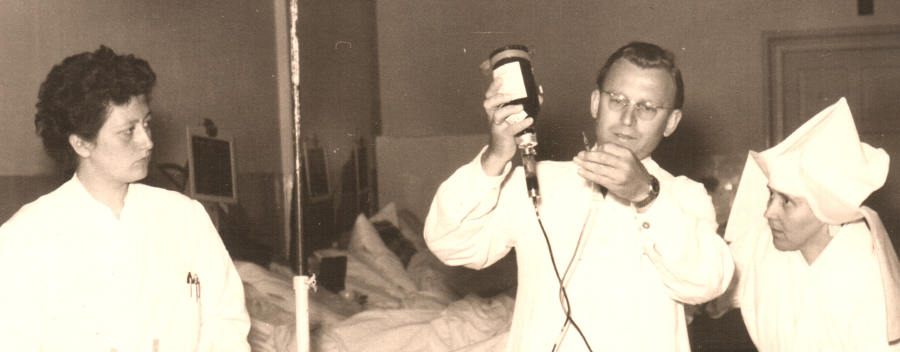

Nach dem Physikum wechselte sie dann nach München, wo sie auch das Staatsexamen ablegte. Als sie als Ärztin in der Universitätsklinik zu arbeiten begann, wollte sie der Chef in die Frauenabteilung schicken, sie bat aber, auf der Männerabteilung arbeiten zu dürfen. Auf die Frage warum, sagte sie: weil die Krankheitsbilder dort vielfältiger seien. Sollte man das nun stur oder durchsetzungskräftig nennen? Er lachte und erfüllte ihr den Wunsch. Neun Jahre Universitätsklinik – eine interne und eine neurologische Ausbildung, da ihr Chef beide Fächer vertreten hat. Davon drei Jahre unbezahlt. Also schrieb sie nachts Gutachten, mit denen sie sich den Lebensunterhalt verdiente. Erst in den letzten Jahren erhielt sie ein normales Gehalt. In der Klinik hatte sie unter anderem eine Patientin mit einem Hirntumor zu behandeln. Als deren Ehemann die Schwerkranke nach

Hause holte, wurde die junge Medizinerin gefragt, ob sie die Patientin zuhause weiterbetreuen würde, bis zu deren Tod? Sie fragte ihren Chef und der erlaubte das. Aber auf Dauer war das universitäre Klinikleben nichts für Ruth Kern, das wusste sie. Sie war praktisch veranlagt und an Menschen interessiert – mehr als an wissenschaftlicher Arbeit. Also raus aus der Klinik und eine Praxis eröffnen! Aber wie? – Woher sollte das Startkapital kommen? Da meldete sich eines Tages der Ehemann der am Gehirntumor verstorbenen Patientin. „Frau Doktor, ich baue in Schwabing, in der Leopoldstraße, eine Praxis für Sie – und zwar im Erdgeschoss und darüber eine 4-Zimmer-Wohnung für Ihren Privatgebrauch!“ Die Wohnung lehnte sie dankend ab, denn die Miete für beides würde sie nicht bezahlen können, aber die Praxisräume, von denen sie einige jahrelang selber bewohnte, mietete sie gern. Sie musste überhaupt ungemein sparen am Anfang, obwohl die Praxis gleich gut anlief. Einmal wurde eine Krankenschwester gefragt, wo denn in München ein guter Arzt zu finden sei. Da empfahl diese: „Warten Sie noch ein bisschen – dann kommt die Kern. Und da gehen Sie dann hin!“. Außerdem suchten Patienten aus ganz Bayern ihre Hilfe, weil sie sie aus der Klinik kannten.

Hause holte, wurde die junge Medizinerin gefragt, ob sie die Patientin zuhause weiterbetreuen würde, bis zu deren Tod? Sie fragte ihren Chef und der erlaubte das. Aber auf Dauer war das universitäre Klinikleben nichts für Ruth Kern, das wusste sie. Sie war praktisch veranlagt und an Menschen interessiert – mehr als an wissenschaftlicher Arbeit. Also raus aus der Klinik und eine Praxis eröffnen! Aber wie? – Woher sollte das Startkapital kommen? Da meldete sich eines Tages der Ehemann der am Gehirntumor verstorbenen Patientin. „Frau Doktor, ich baue in Schwabing, in der Leopoldstraße, eine Praxis für Sie – und zwar im Erdgeschoss und darüber eine 4-Zimmer-Wohnung für Ihren Privatgebrauch!“ Die Wohnung lehnte sie dankend ab, denn die Miete für beides würde sie nicht bezahlen können, aber die Praxisräume, von denen sie einige jahrelang selber bewohnte, mietete sie gern. Sie musste überhaupt ungemein sparen am Anfang, obwohl die Praxis gleich gut anlief. Einmal wurde eine Krankenschwester gefragt, wo denn in München ein guter Arzt zu finden sei. Da empfahl diese: „Warten Sie noch ein bisschen – dann kommt die Kern. Und da gehen Sie dann hin!“. Außerdem suchten Patienten aus ganz Bayern ihre Hilfe, weil sie sie aus der Klinik kannten. Dass Ruth Kern an Äußerlichkeiten und üppigem Wohlleben nicht interessiert war, kam ihr bei diesen schwierigen Anfängen zugute. Sie erfreute sich an den einfachen Dingen des Lebens und begnügte sich deshalb auch jahrelang in der Mittagspause mit einer Bratwurst. Lippenstift ließ sie sich von ihrer Sprechstundenhilfe besorgen, wenn ihr deren neue Farbe gefiel und einmal kaufte sie drei Röcke von exakt demselben Modell, denn unter dem weißen Arztkittel sah man ja sowieso nicht, was sie anhatte – entschied sie kurzerhand.

Aber es war nicht nur ihre luxusferne Bescheidenheit und Konzentration auf den Arztberuf, die den Erfolg der Praxis Dr. Kern ausmachten. Es war ihre langjährige Erfahrung, ihre Kompetenz und – ihr Lachen! Das Lachen, das manchmal sogar auf die Straße schallte, wenn die Fenster der Praxis bei Sommerhitze offen standen. Denn Ruth Kern war und ist mit diesem ungeniert fröhlichen, unwiderstehlichen Lachen ausgestattet, das ihren Patienten so häufig tröstend signalisierte, dass ihre Krankheit wohl doch nicht schlimm sein konnte.

So schwebte dieses Lachen 32 Jahre lang durch die Räume der Praxis Kern – ein Lachen, das manchen Leuten auch missfiel – aber was gefällt schon immer allen?! – weil es ihnen zu frech und zu unbekümmert erschien. Das aber war und ist eine der Stärken von Ruth Kern. Denn sie kümmert sich generell nicht um Regeln, wenn sie ihr dümmlich, ängstlich oder einengend erscheinen. Und auch als Arzt setzte sie sich einfach hinweg über Beschränkungen, die Krankenkassen, Ämter oder Politik ausgegeben hatten, um den Patienten einzuschüchtern und zu disziplinieren. Sie verschrieb ein Medikament, oder unterstützte eine Maßnahme, wenn sie es zur Gesundung ihres Patienten für nötig hielt. Das brachte sie immer wieder vor das Schiedsgericht der Kassenärztlichen Vereinigung, weil sie regelmäßig ihr Budget überzog.

Kämpferisch erklärte sie dort den Sinn ihrer Verordnungen. Manchmal bekam sie recht, manchmal zahlte sie aber die Überziehung aus eigener Tasche.

Sie war auch privat so unverblümt und fröhlich autoritär, dass es manch einem die Sprache verschlägt, er aber doch das tut, was sie anordnet – weil ihn ihr unbekümmerter Charme entwaffnet. Und sie hat es gar nicht gern, wenn man ihr widerspricht. Doch auch wenn sie gelegentlich im Vollgefühl ihrer Entschlusskraft und Selbstgewissheit wie ein Sturmwind alles hinwegfegt, was ihr nicht in den Kram passt, so zeigt sie gleichzeitig eine am Wohlbefinden ihrer Mitmenschen orientierte Humanität, die ihr so schnell keiner nachmacht. Als Rücksicht darauf, dass sie, die Ärztin, mit einem gebrochenen Bein monatelang ausfallen würde, hörte sie in jungen Jahren bereits auf, Ski zu fahren. Sie schaute sich immer aufmerksam auch die Familie und den Beruf eines Patienten an und nicht nur sein Magengeschwür, denn es war ihr stets bewusst, welche Rolle im Leben das unmittelbare Umfeld spielt. Sie schimpfte über den politischen Irrsinn, der bis heute festlegt, dass Asylbewerber, solange ihr Verfahren läuft, nicht arbeiten dürfen. Denn in ihre Praxis kam eine ganze Reihe psychisch beschädigter Asylanten, die, zur Untätigkeit verdammt, davon krank geworden waren. Sie begleitete unheilbar Kranke häufig mit Hausbesuchen bis zum Lebensende, damit sie nicht in der Klinik sterben mussten, usw. – ein von ungewöhnlichem Verantwortungsbewusstsein geleitetes Leben, aber so menschlich heiter und selbstverständlich, dass viele ihrer Patienten, die sie lange Jahre als Hausarzt gut versorgt hatte, erst nach ihrer Pensionierung so richtig wahrnahmen, wie sehr sie medizinisch-menschlich auf Händen getragen worden waren, und dass sie nie mehr einen solchen Hausarzt finden würden. Sie war auch einer der wenigen Ärzte, die einen Patienten nicht dafür bestraften, dass er krank geworden war – indem sie ihm beispielsweise mit Grabesstimme Medikamente verordnete oder ihn mit tagelanger Bettruhe bedrohte. Ich hatte beispielsweise einmal eine Halsentzündung, als wir eine erfolgreiche CBF-Veranstaltung im Stadtmuseum mit einem Besuch in einem Lokal feierten. Zum Dessert bildete ich mir ein Eis ein – ausgerechnet! Ich trug ihr meinen Wunsch vor und erwartete eigentlich, dass sie sagt, „Nein, Ingrid, das geht nicht, denk doch an Deinen Hals!“ Sie aber schaute mich prüfend an und entschied lächelnd: „Dann iss halt Dein Eis. Es wird schon nicht schaden!“ Sie hatte mit einem Blick gesehen, dass ich durch den Erfolg viel zu glücklich und aufgedreht war, um kränker zu werden. So hatte ich mein Eis – und sie hat recht behalten!

Ja und überhaupt der CBF. Zu uns gekommen war sie durch ihre Freundin Sibylle von Steinsdorff. Und nicht erst nach ihrer Pensionierung wurde sie eines unserer besonders effektiven Mitglieder. Erinnern Sie sich an unsere Große Parkplatz-Aktion: Wir hatten uns für einen Samstag verabredet, diejenigen Behindertenparkplätze in München, die nach unserer Erfahrung besonders häufig von Nicht-Berechtigten verparkt waren, zu überprüfen – was hieß, mit einem behinderten Mitglied in dessen Auto, zwei Zeugen als Mitfahrer, einen dieser Parkplätze anzusteuern. Das war beispielsweise der in der Maximiliansstraße vor den Kammerspielen oder der hinter der Vereinsbank in der Kardinal-Faulhaber-Straße. War er von einem Nicht-berechtigten verparkt, so riefen wir die Polizei und registrierten genau, wie lange diese brauchte, um zu erscheinen, die Ordnungswidrigkeit aufzunehmen und das nicht berechtigt parkende Auto abzuschleppen. Nach Erledigung einer solchen Aufgabe rief die Mannschaft im CBF-Büro an. Dort saß Dr. Ruth Kern als Stabslenkerin der Aktion. Bei ihr liefen alle Fäden zusammen und sie dirigierte die erfolgreichen Mitspieler zum nächsten Einsatz am nächsten noch nicht kontrollierten Parkplatz. So arbeiteten wir eifrig einige Stunden lang und stellten dabei fest, dass die Polizei selten von sich aus Behindertenparkplätze frei hält und dass es jeweils erstaunlich lang gedauert hat, bis sie endlich am „Tatort“ auftauchte und aktiv wurde. Diese Planungs- und Einsatzfähigkeiten von Ruth Kern waren auch dann immer besonders gewinnbringend, wenn sie eine ihrer großen oder kleinen Reisen für CBF-Mitglieder plante – bis nach Italien ging es oder – eine ihrer Spezialitäten – in die neuen Bundesländer, gleich nach dem Fall der Grenzen zwischen den beiden Deutschland.

Ja und überhaupt der CBF. Zu uns gekommen war sie durch ihre Freundin Sibylle von Steinsdorff. Und nicht erst nach ihrer Pensionierung wurde sie eines unserer besonders effektiven Mitglieder. Erinnern Sie sich an unsere Große Parkplatz-Aktion: Wir hatten uns für einen Samstag verabredet, diejenigen Behindertenparkplätze in München, die nach unserer Erfahrung besonders häufig von Nicht-Berechtigten verparkt waren, zu überprüfen – was hieß, mit einem behinderten Mitglied in dessen Auto, zwei Zeugen als Mitfahrer, einen dieser Parkplätze anzusteuern. Das war beispielsweise der in der Maximiliansstraße vor den Kammerspielen oder der hinter der Vereinsbank in der Kardinal-Faulhaber-Straße. War er von einem Nicht-berechtigten verparkt, so riefen wir die Polizei und registrierten genau, wie lange diese brauchte, um zu erscheinen, die Ordnungswidrigkeit aufzunehmen und das nicht berechtigt parkende Auto abzuschleppen. Nach Erledigung einer solchen Aufgabe rief die Mannschaft im CBF-Büro an. Dort saß Dr. Ruth Kern als Stabslenkerin der Aktion. Bei ihr liefen alle Fäden zusammen und sie dirigierte die erfolgreichen Mitspieler zum nächsten Einsatz am nächsten noch nicht kontrollierten Parkplatz. So arbeiteten wir eifrig einige Stunden lang und stellten dabei fest, dass die Polizei selten von sich aus Behindertenparkplätze frei hält und dass es jeweils erstaunlich lang gedauert hat, bis sie endlich am „Tatort“ auftauchte und aktiv wurde. Diese Planungs- und Einsatzfähigkeiten von Ruth Kern waren auch dann immer besonders gewinnbringend, wenn sie eine ihrer großen oder kleinen Reisen für CBF-Mitglieder plante – bis nach Italien ging es oder – eine ihrer Spezialitäten – in die neuen Bundesländer, gleich nach dem Fall der Grenzen zwischen den beiden Deutschland.Die größte und ihre Zeit und Energie besonders beanspruchende Aufgabe aber war, dafür zur sorgen, dass der Neubau des Genossenschaftshauses Johann-Fichte-Straße 12, barrierefrei gebaut und die 5 Rollstuhl-Wohnungen den DIN-Verordnungen entsprechend ausgestattet wurden. Dabei lag sowohl die Zusammenarbeit mit der WOGENO als auch die Planung unseres neuen CBF-Büros in ihren Händen.

Es ist kaum zu glauben – aber Dr. Ruth Kern ist kürzlich 80 Jahre alt geworden! Aus dem Verein „Bayerwaldferien für Behinderte“ hat sie sich seit einiger Zeit schon zurückgezogen – Sie will ihre Kräfte nun doch etwas schonen, auch um für ihre privaten Reisen weiterhin fit zu sein. Den CBF aber begleitet sie nach wie vor als aktives Beiratsmitglied. Um sich nicht mehr um ein großes Haus und einen gepflegten Garten kümmern zu müssen, ist sie in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Seniorenstift übersiedelt. Auch Sibylle von Steinsdorff hat diesen Schritt gewagt und fühlt sich inzwischen sehr wohl in der neuen Umgebung. Aber auch hier gibt es natürlich einiges zu kritisieren. Doch die nach wie vor streitbare Ruth Kern akzeptiert jetzt eher einmal achselzuckend, wenn sich Dinge nicht verändern lassen: „Dann eben keine Verbesserung! Obwohl’s schade ist!“

Nach ihrer Pensionierung hatte sie kochen gelernt. Jetzt hat sie es wieder aufgegeben, denn in ihrer Seniorenresidenz wird man an den gedeckten Tisch gebeten. Was sie nicht aufgibt, ist ihr Interesse an der Kunst und ihre Freude am Reisen. Kürzlich war sie mit Sibylle von Steinsdorff in der Arktis und hat Eisberge, Moschusochsen und Rentiere fotografiert. Die Fotos werden wir demnächst im Club zu sehen bekommen. Wir teilen Ihnen den Termin mit, dann können auch Sie gerne dazukommen!

Ruth Kern gehörte auch nie zu den ewig heimatlosen Vertriebenen, die jedes Jahr an Pfingsten – unterstützt von bayerischen Politikern und Vertriebenenverbänden – ihre alte Heimat zurückhaben wollen. Denn ihr gelang es immer und überall, das, was das Schicksal ihr zumutete, in ein tatkräftiges, zufriedenes Leben zu verwandeln. Dass sie nicht mehr praktizierende Ärztin ist, bedauert sie nicht. Zu vieles hat sich verändert – für Ärzte und Patienten. „Bis vor 20 Jahren haben die Patienten auf mein Studium und meine Berufserfahrung vertraut“, sagt sie bedauernd. „Dann verbreitete sich durch Illustrierten-Artikel und Fernsehsendungen ein Halbwissen, das die Patienten eher verunsicherte. Das hat dem Verhältnis Arzt-Patient nicht gut getan!“.

- „Wenn Du einmal, in einer Mußestunde, Dein Leben wie einen Film an Dir vorbeiziehen lässt, was kommt Dir da in den Sinn?“ - „Es war ein schönes Leben. Ja, das war es. Und ich habe meine Pflicht erfüllt. Und wenn ich je wieder geboren werden sollte, dann würde ich wieder Arzt werden.“

Ingid Leitner